今日のどうでもいいニュース

「18センチのタランチュラ」を主婦が捕獲、お手柄である。

この後、私の頭は妄想に支配される。よくあることだ。

娘ー「お父さん、帰ってくるの遅いねぇ」

妻ー「どうせまたどこかで油でも売ってるんでしょ、ちょっと景気がよくなったからって、すぐにこれだから、ほんとにもう...」

ーそして、二日後。寝室の壁の前。

妻ー「あらやだ、こんな所にシミがついてる」

と、その時動き出すシミ。

いや、それはタランチュラ。アンド・ゲット。

娘ー「お父さん、今日も遅いの?」

妻ー「さあ、知らない。昨日も寝てるうちに帰ってきたと思ったら、ゴソゴソいってから何も言わずに会社に行ったみたい」

娘ー「音なんてしたっけ?」

妻ー「したわよ、確か...」

ーさらに三日後。

妻ー「どうしよう、携帯に電話してもつながらない...」

娘ー「昨日も帰ってきた気配ないわよ」

妻ー「...」

妻は先日の壁をじっと見つめている。まさか...

人間はもともと蛆に起源を持つもので、その蛆というのがぞっとしない単純極まりない管であり、中身は空っぽ、あるといえば悪臭を抱え込んだ虚ろな闇ばかりなのだ、という自らの考えを彼は打ち消すことができなかった。--- プラトーノフ

2006/05/17

Ten-hut!!!

2006/05/15

ディラン・トーマス「すべてのありとあらゆる」

I

ありとあらゆるすべての乾く世界が迫り上がる、

氷の舞台、硬直の大洋、

すべてが油から、溶岩の生け簀から、迫り出す

春の都市、その操りの華は、

灰燼の町と化する地中で、

火ぐるまに身をまかせてくるりと回る

どういうことなのか、我が肉にして剥き出しの友よ、

海の乳房、腺に彩られた東雲、

蛆の潜り込む、杭入れと休閑期の頭皮は

ありとあらゆるすべての乾く世界は、むくろの恋人よ、

原罪の如く痩せこけてしまった泡吹く髄よ、

肉体のすべてよ、乾きの世界は梃子で持ち上がる

II

懼れるでない、目覚めんとする世界を、我が死すべき者よ、

懼れるでない、味気ない合成血液を、

肋骨金属に収まった心臓もだ

懼れるでない、まぐわいの踏み板や種なしの臼碾きを、

引き金や大鎌、婚礼のナイフを、

恋人が酷い仕打ちに打ち付けてくる火打ち石もだ

我が肉たる男よ、砕かれた顎骨よ、

さあ知るがいい、肉体の獄門と悪徳を

そして、大鎌の目をした放蕩児を捕らえ置く篭のことを

知るがいい、おお我が骨よ、骨付き肉の梃子を、

懼れるでない、声を裏返らせて、

追い詰められた恋人に顔を向けさせるネジのことなど

III

ありとあらゆるすべての乾く世界はまぐわう、

亡霊女は亡霊男とともに、感染病の男は

未だ形知らぬ自らの諸人を宿す子宮とともに

すべてに形を与える胞衣と授乳、

機械仕掛けの肉がする我が肉への愛撫は、

これら世界にある死の円環をなだめつける

華で飾れ、飾れよ、諸人の融解を、

おお、絶頂の光よ、まぐわいし蕾を、

肉のまぼろしに視る焔を飾れ

海より迸る出る油を、

穴と墓石、真鍮の血を、

飾るのだ、飾れ、すべてのありとあらゆるものを

2006/05/10

今日の罪状自由詩「換骨奪胎」

今日、放送局に骨が届いた。

何の骨かは知んねーが、とにかく届いたよ、届いた。

抗議文と一緒に届けば、それは「悪質なイタズラ」。

そうでなくても、やっぱり悪戯。

でも、悪質なほど良質なのが「徒=いたずら」。

アニメの録画がしたかったのだそうな。

それを卓球が邪魔したのだそうな。

それを抗議したいのだそうな。

それには骨が必要だったのだそうな。

本人の骨ではなさそうだ。

さあ、ここで変な響きの四字熟語を思い出せ、思い出そう...

そして、警察と連帯すべきでない放送局の対応を最後に考えよ、考えよう...

...今後、スポーツ中継延長の時には日本国瘋癲アニメ卿何某に

その旨楔形文字にて打電せし骨を送り進ぜようぞ

「ホンシツ ハ カンコツタツタイ ノ ヒ ニテ アシカラス」

2006/05/07

イヴァン・ブーニン「軽い吐息」

墓地には、撒かれてから日の浅い土の上に新参の樫の十字架ががっしりと、重々しく、風化など知らぬ姿で立つ。

四月、どんよりとした日々。だだっ広い郡立墓地の墓碑は遠く離れたところからでも葉をつけぬ木々の間を通して見え、さめざめとした風が十字架の台座に置かれた陶製の花輪を唸らせている。

その十字架はというと、ぷっくりと隆起した陶製の肖像板を嵌め込み、その肖像板には嬉々とした、ぞっとするほど生き生きした眼の、女学生の写真が入っていた。

オーリャ・メシェールスカヤである。

少女時代の彼女は、女学生が着る褐色のコートの群れの中にあっては、これといって目立つ方ではなかった。彼女について語ることがあるとすれば、良家の出で、裕福、それに幸せな女の子たちのうちの一人だということ、優秀だが悪戯好きで、担任の女教師の言うことにはてんでお構いなしだったということぐらいだろうか。その後、彼女は蕾を開き始めるが、数日どころか、数時間単位の成長を見せる。ほっそりとしたウェストに、すらっとした脚の彼女は十四歳にしてすでに、胸そしてあらゆるフォルムが見事に描き出され、その魅力たるやこれまで一度として人間の言葉で言い表されたことのないほどのものであった。十五になる頃の彼女はすでに美少女という評判を得る。一部の友人たちはどれほど念入りに髪を結い、清潔で、控えめな身のこなしに気を配ったことだろうか! なのに、彼女ときたら怖いもの知らずなのだ、手についたインクの汚れも、恥じらいで真っ赤になった顔も、振り乱した髪も、競走で転倒した時に捲り上がる膝のことなどもお構いなしなのだ。いかなる配慮も努力もしない彼女にいつしか訪れたのは、ここ二年間で女学校全体でも彼女を一際目立たせるもの全てだったのだ。それは艶やかさ、堂々さ、軽やかさ、清澄な眼光…誰も舞踏会ではオーリャ・メシェールスカヤみたく踊れなかったし、誰も彼女のようには馬を乗りこなせなかったし、彼女ほど舞踏会でちやほやされる者もいなかったし、それに何故だか分からないが、彼女ほど後輩たちから憧れを抱かれた者はいなかった。いつしか彼女は一端の娘となり、いつしか女学校内での彼女の名声は確固たるものとなったが、そうなるともはや彼女は軽薄で、自分を熱狂するファンなしでは生きられないのではないかとか、男子校生シェンシンが彼女にゾッコンで、彼女もどうやら彼のことが好きらしいが、彼に対する態度があまりにあやふやだったばかりに彼は自殺を図った云々…という流言まで飛び交った。

学生時代最後の冬のこと、オーリャ・メシェールスカヤは女学校内での話題に狂喜せんばかりだった。その冬は雪が多く、太陽に恵まれ、厳寒で、雪に覆われた女学校中庭の高いエゾマツ林の向こう側に早々落ちていく太陽は、明日の日も相変わらずの好天で、光に溢れた冬将軍と太陽を、それにソボール通りの散歩、市立公園での橇遊び、薔薇色に染まる夕べ、音楽会そしてその中ではオーリャ・メシェールスカヤが一番無邪気で幸せに見える、四方八方に滑る橇遊びの人混みを約束していた。そんなある日の長い休憩時間、彼女は講堂内を金切り声ではしゃぎながら追っかけてくる一年生たちから旋風の如く身をかわしていたところ、突如校長からの呼び出しを受けた。走り回っていた足をピタッと止めた彼女は深呼吸を一つだけすると、すでに慣れた女性の素早い身ごなしで髪型を整え、エプロンの両角を肩まで引き寄せると、輝かせた眼で階上へと駆け上がっていった。年の割には若く見えるが、灰を被ったような髪の女校長が編物を手にして書斎机の向こうで静かに腰かけていて、その頭上には皇帝の肖像画が掛かっている。

「ごきげんいかが、マドモワゼル・メシェールスカヤ−」校長は編物から目を上げずにフランス語でこう言った。「残念ですが、わたくしがあなたの素行についてお話しするのにわざわざここに呼び出すのはこれが初めてじゃありませんよねぇ。」

「はい、マダム。」メシェールスカヤは机に歩み寄り、校長の方にじっと目を凝らしたが、顔に別段表情を出さずにこう答えると、彼女だけが出来る軽やかさと優雅さで腰を下ろした。

「私が注意したところであなたは上の空でしょうね、残念ですが、これだけは確信してます。」こう言って校長は糸を引っ張り、ニスのかかった床の上で毛糸の玉がころりと転がると、それに好奇の視線を送ったメシェールスカヤは、またそこで視線を上げた。「二度としません、声を張り上げたり喋ったりいたしません。」彼女はこう言うのだった。

メシェールスカヤには、厳寒なモロースの日に見事なオランダ風ペチカの温もりと書斎机のスズランの爽快さをすっかり吸い込んだこの異常なほど清潔で広々とした校長室が大のお気に入りだった。どこかの煌びやかなホールの真ん中に全身像で描かれた若き皇帝に目を向けてから、乳白色で、丁寧にウェーブをかけた校長の髪の均等な分け目を見ると、何かを待ち受けるかのように押し黙った。

「あなたはもう子供じゃないんです。」意味深長にこういった校長は内心苛々し始めていた。

「はい、マダム。」素っ気なく、ほとんど楽しんでいるかのようにメシェールスカヤは応えた。

「といっても、大人というわけでもないんです。」校長はさらに意味深長にこう言うと、そのくすんでいた顔はほんのりと赤みを帯び始めた。「第一、その髪型はどういう事です? それは大人の女性がする髪型です!」

「マダム、私の髪質が良いのは私の責任ではありませんわ。」メシェールスカヤはこう答えると、きれいに整った自分の頭を両の手で危うく触れそうになった。

「なんとまあ、あなたは悪くないと言うんですか!」校長は言った。「あなたはその髪型に責任もなければ、その高価な櫛にも責任はないんですね、一足二十ルーブルもするパンプスでご両親に散財させていたとしても! でも、もう一度言いますが、あなたはまだ自分が一介のの女学生に過ぎないのだということすっかり見落としているのですよ…」

この時、メシェールスカヤは率直さを失わず、怯むこともなく突然、厳めしく校長の言葉を遮った。

「お言葉ですが、マダム、それは誤解かと思います。私は女です。この責任は誰にあるかご存知ですか? うちの父の友人で隣人、つまり、校長先生のご兄弟でもあるアレクセイ・ミハイロヴィッチ・マリューチンです。あれは去年の夏、田舎に行った時のこと…」

この会話の一ヶ月後、オーリャ・メシェールスカヤが属していた社会にはこれぽっちも共通点のない、見た目の野暮ったい平民風情のコサック将校が、到着したばかりの列車乗客でごった返すプラットホームで彼女を射殺した。そして、オーリャ・メシェールスカヤが校長を打ちのめすことになった信じられない告白が完全に裏付けられたのである。というのも、将校が法廷調査官に対して行った供述によれば、メシェールスカヤは将校をかどわかし、ねんごろの仲となった彼に妻になる誓いまで立てていたが、殺人のあった当日、ノヴォチェルカスクに向かう彼を見送りに来た彼女は駅で突然、自分は一度として彼のことなど愛したことなく、婚約話は全部彼へのからかいでしかないと告げると、マリューチンのことが書き綴られた日記のページを彼に読ませたというのだ。

「私はその文面にざっと目を通すと、おもむろに、私が読み終わるのをプラットホームでぷらぷら待っていた彼女に向けてぶっ放したんです。」将校はこう言った。「この日記、ほら、ここです。去年の七月十日のところを見て下さい。」

日記には次のように書かれていた。

《今、夜の一時。すっかり深い眠りについてたけど、ふと目が覚めてしまった…もう私は女になったのね! パパ、ママそれにトーリャたちはみんな街に戻って、ここに残ったのは私一人。一人になれて本当によかった! 朝は庭と原っぱを散歩、森に入ったとき、この世界には私一人っきりのように思えて、これまでの人生で最高だと思った。昼食も一人でとって、そのあとずっと一時間遊んだけど、音楽を聴いていたときの私、いつまでも終わりなく生きていくだろう、誰よりも幸せになるんじゃないかって気がした。そのあと、パパの書斎で眠り込んでから、四時にカーチャが私を起こしに来て、アレクセイ・ミハイロヴィッチが来たって教えてくれた。私は彼が来てくれて大喜び、彼を迎えて色々お世話できるなんてホントにご機嫌だった。彼が乗ってきた二頭立てのヴャートカ産の馬はとってもキレイで、玄関口に立ちんぼ、彼が家で休憩に立ち寄ったのは雨が降っていたからで、夕方までには体を乾かしたかったから。彼はパパがいなくてがっかりしてたけど、気を取り直して私のダンスのお相手をしてくれたし、私のことがずっと前から好きだったとか言って、さんざん冗談を飛ばしてた。お茶をする前に庭を散歩する頃には、また外も素晴らしい天気になって、すっかり寒くなったとはいっても太陽はすっぽり濡れそぼった庭のあいだをキラキラ輝いて、彼は私の腕を組み、自分はマルガリータを引き連れたファウストだとか言ってたわ。彼は五十六歳だけど、まだまだどうして素敵だし、いつも上品な身なり。ただ一つだけ身なりで気に入らないのは、家に来た時にトンビを羽織っていたことね、あれってイギリス製のオーデコロンの匂いがしてた。でも、眼はまだ若々しいし、黒々としてるし、髭は几帳面に長く二つに分けてあって、きれいな白金色をしてる。お茶を頂いたのはガラス張りのベランダ、なんだか気分が悪くなったので私は低い長いすに横になり、彼はと言うと、しばらくタバコを吹かしてから私の側に座り直すと、また色々と私のご機嫌をとる話を始めては、じろじろと私のことを見てから、手にキスをし始めた。絹の肩掛けで顔を覆うと、彼は肩掛け越しに何度か唇にキスをし…どうしてあんなことになってしまったのかしら、気が触れたんだわ、自分がこんな人間だなんて考えたこともなかったもの! こうなれば助かる方法は一つしかない…あの人に対する嫌悪感にはとても耐えられないわ!…》

この四月の日々が過ぎていくうちに、街はきれいになり、乾燥し、街角の石は白くなり、その上を歩くのも軽快である。毎週日曜日には礼拝後、街の出口に通じるソボール通り沿いに喪服と黒のライカ手袋に身を包み、黒檀製の傘をさした小さな女性が進んでいく。その女性が街道沿いに横断していく薄汚い広場には、煤を被った鍛冶場が数多くあり、そこを野原から爽快な空気が吹き込んでいる。その先をさらに行くと、男子修道院と城市のあいだに曇った天蓋は白み、春の野は灰色に色褪せて見えるも、修道院の外壁下にある水溜まりの隙間を突き抜けて左へ向きを変えると、そこで目にするのは白い菜園に囲まれた背の低い、広々とした庭のようなもので、その菜園の柵には聖母昇天と刻まれている。小さい女性は細かく十字を切り、慣れた足取りで小径を歩いていく。樫の十字架を前にしたベンチまで来ると、彼女は風吹きすさぶ春の寒さの中、薄手のブーツを履いた両足と窮屈なライカ手袋をはめた手がすっかり悴んでくるまで、一時間、二時間と座り込んでいる。春の鳥たちが寒さの中にあっても甘く歌うその声、陶製の花輪の中を唸り通る風の音を聞きながら彼女は時折、自分の命を半分呉れてやってもいい、せめて自分の目の前にはこの死者の花輪がなければと思う。この花輪、この墓丘、樫の十字架! まさか、十字架に嵌め込まれた、この隆起した陶製の肖像板から不死の光を眼光から輝かせているあの子がこの下にいるだなんて、それにこんなに純粋な眼差しを今やどうすれば一体、オーリャ・メシェールスカヤという名前と結びついたあの忌まわしきことと重ね合わせることが出来るのか? −しかし、心の底で小さい女性は、何かしら情熱的な夢想に身を捧げ尽くした人間たちと同様、幸福なのだ。

この女性はオーリャ・メシェールスカヤの担任教師で、若くはない未婚の女性、ずっと以前から現実生活をオーリャ・メシェールスカヤとすり替える妄想に生きている。この妄想の発端は、貧しくて、これといった取り柄もなかった准尉の弟で、彼女は自らの魂を丸ごと彼に、何故か彼女には輝かしきものに映じた彼の将来に、重ね合わせた。ムクデン郊外で彼が殺害された時、彼女は自らを理想的な働き者だと思いこんだ。オーリャ・メシェールスカヤの死は彼女を新たな夢想の虜にした。今や、オーリャ・メシェールスカヤは彼女を捕らえて放さぬ思考と感情の対象となった。彼女は休日ごとにメシェールスカヤの墓前に通い、何時間も樫の十字架から目を離さず、棺の中の花に埋もれたオーリャ・メシェールスカヤの顔色のない顔、それに、ある日立ち聞きしたことを思い出すのだった。それはこうだ。ある日の長い休憩時間のこと、女学校の中庭を歩いていたオーリャ・メシェールスカヤがお気に入りの友人で、体格がよくて背の高いスボーチナに早口でまくし立てるように喋っていたことだ。

「父さんのある本にね、父さんって古くて面白い本を沢山持ってるんだけど、女の美しさはどうあるべきかって書いてあるのを読んだの…そこにはね、ほんととても全部覚えきれないほど色々書いてあるのよ。まあ、もちろん黒々としてて、膠に煮えたぎる目ね、ほんとにそう書いてあったのよ。膠に煮えたぎる目よ! それに、夜の如く黒き睫毛、頬をたおやかに咲き戯れるもみじ、細やかなる体躯、人一倍スラリとした手、そうなの、人一倍ですって! それから、ちっさな足、そこそこ大きな胸、きれいな丸みを帯びたふくらはぎ、貝殻色の膝、撫で肩。私、沢山のことをほとんど暗記したほどよ。だって、書いてあることってみんな正しいんだもの! でもね、一番大切なことって何だか分かる? 軽い吐息よ! だって、私のってそうでしょ、ほら、聴いてみてよ私の吐息、ねぇ、言った通りでしょ?」

今やこの軽い吐息も再び世界に、この雲の広がる空に、このさめざめとした春の風の中に散ってしまったのである。

2006/05/06

ヘドロ&カプリシャス

反吐が出そうになることがある。

海底深くにも浅くにもある、ヘド。人間世界の浅瀬にも深みにも、ヘドはある。

ロイターの今日の記事は、何とも言えぬ、その浅瀬のヘドの異臭を漂わせていた

「ハリウッド、保守派キリスト教徒を新たな市場に」

まあ、どうでもいい話だが、引用文にある句点の前半部分(「ハリウッド」)はその後半部分に続く「市場」という言葉といつも二人三脚なのだが、その二手に挟まれた「保守派キリスト教徒」というのはここでは何を語っているのか。

要は、ハリウッドはこれまで保守派をマーケティング上無視してきたということを言っているのだが、本当に無視しているのだろうか。「パッション」を例にとって、3億ドル以上の興行成績を挙げたその背景に、保守派の存在を無視できない事実があるというのだ。だが、アメリカがキリスト教国であることは事実上誰も否定していないし、ましてやハリウッドがそんな明らかなことを知らなかったわけがない。むしろ、これまでハリウッドがやってきたことは、ヨーロッパ近代国際法上「先占」(オキュペーション)と呼ばれ、華々しくも「西部開拓」という名で北米大陸の歴史を飾る植民運動が物理的な限界に達したあとの世界を光と陰によって閉じこめること、つまり、砂漠のような西部に自由市場を切り開くべく耐えず蠢き続けるピューリタン的野望を跡づける絶対主義の陰影を映像という陰に閉じこめたのだが、その陰は今度、映像そのものに憑依し、ハリウッドを動かし続けてきたのだ...芸術の名の下で、あるいはエンターテイメントという名目で、それはあたかも、自らが閉じこめた陰影を二度と外に漏らすことなどないと言わんばかりに。だから偶然ではない、ハリウッド俳優たちの示す一種の後ろめたさ、自らの陰をひた隠そうとする政治活動がもう一つの陰としてスクリーンの外に差し込むのをここに見るのは...

先占の後には「飼い慣らす」作業が続く。これぞコロニアルの発想だが、そこに以前から生きていた者たちに対して「生かさず殺さず」の精神がなければコロニアルは成立しない。また、入植者による独立への闘争ともなる。そして、アメリカ入植者たちはこの独立を勝ち取る。だが、ここには「先占」という前提が忘却されることは決してなく、もう一つ別の闘争もあり得る。つまり、「生かさず殺さず」の中で生き延びてきた者たちの闘争だ。今のハリウッドにとっての脅威は保守派ではなく、このもう一つの闘争を続ける者たちであるはずだ。だから、ハリウッドが無視したくても無視できないのは、むしろこちらの闘争の方であって、今や保守派となったブルジョアジーの闘争ではない。

紛れもなく、われわれが映画において見ているのは陰影であるが、ハリウッド映画となると、その陰・影は二重のカゲで出来ている。「先占」という「唾をつけた者勝ち」の論理、そして、ローマ教皇アンド国際法によるそれへの「お墨付き」という二つのカゲだ。

すべての映像がこうだというのではなく、他でもないアメリカ映画だからこそ、このカゲには意味があるし、アメリカ映画の意味もあると思う。東インド会社のように、歴史的役割を果たし終えたあと忽ち消え失せたように、恐らくハリウッドも消え失せるはずである。それは、ライセンス販売という手法を見ても分かるように、そのスタンスが200年以上前と何一つ基本的には変わっていないことから考えても予想がつく。だが、茶が未だに飲まれているのと同じく、それを望む者がいる限り、映画はなくならないだろうし、たとえDVDがデフレの谷底に投げ込まれても、そうだ。大陸会議ならぬ、海洋会議でも開いて、アメリカのカゲと闘う者たちは独立を果たさなければならないのだろう。

アカデミー賞というお茶の品評会も、いずれは数奇者の懇親会になろうが、それはあくまで、この世のカゲに包まれながら...だから、というわけでもないが、ロイター電には、ヘドが出る。

2006/05/01

アンチ・カルヴァン

「不快とは何か」などと書くと、つい快楽原則とかを逆に想像してしまうが、不快とは快を誘引するものであることは間違いない。例えば、神戸市職員の「不快手当」。聞いて驚くなかれ、と言いたいところの響きを持つこの「手当」には勤労を不快とするアンチ・カルヴァン派的なニュアンスが伴う。勤労はエネルギーを消費する、しかもその消費が徒らなものとすれば、むしろ浪費と呼ばれるべきであり、したがってその浪費は勤労者にとっては不快、よって手当の対象となる。

「不快とは何か」などと書くと、つい快楽原則とかを逆に想像してしまうが、不快とは快を誘引するものであることは間違いない。例えば、神戸市職員の「不快手当」。聞いて驚くなかれ、と言いたいところの響きを持つこの「手当」には勤労を不快とするアンチ・カルヴァン派的なニュアンスが伴う。勤労はエネルギーを消費する、しかもその消費が徒らなものとすれば、むしろ浪費と呼ばれるべきであり、したがってその浪費は勤労者にとっては不快、よって手当の対象となる。これをアンチ・カルヴァン的と呼びたいのは、つまり、仕事を予定調和的ではない非ー天職としての仕事として位置づけているからで、これは言い換えれば、偶さかに選び取った仕事であり、誰にでも出来る仕事であり、卑しい仕事であり、蔑まれる仕事だということをこの不快手当に相当する勤労概念が自ずと吐露しているからである。

公僕という言葉は使われなくなっているそうだが、だとすれば、宗教改革以前の農奴と同じく、救われない職であると言うことだ。そこには何らプランもなければ喜びもない身を引きずり、苦悶に歪んだ面をただ地面にねじ込まれているばかりの下僕の末路しか残されていないということだろう。だから、なにがなんでも、不快手当は必要なのである。

そして最後に。

通常の勤労への上載せで、「勤労手当」というものもある。よく頑張ったね、という手当だ。

現代版アンチ・カルヴァン主義者よ、恥を知れ。

2006/04/30

「われ一握りの脳のなかに生き...」

サド、またの名を「モグラ」

最近筆が進まないのは何故か、と考えていたらいろんな邪魔者を発見。

最近筆が進まないのは何故か、と考えていたらいろんな邪魔者を発見。先ずは思考の浅さだ。一度深く潜ってしまうと、しばらくしたら酸素不足になる。

だから、いつも時間が経てば深いところの記憶など忘れてしまう。これは生理的なレベルで起こるのだろう。

性欲もこの手の周期を持っているらしく、ふしだらさはそう長くは続かない。サドほどに純粋さを求めようと、やはり必ず食欲が邪魔をするのだ。だから、どちらが序での欲なのかわからなくなり、結局純粋さを求めるのは片手間になりがちだ。

そう考えてみると、ブログというのも序でなのである。したり顔の純粋さも、結局は片手間で、思考も片手間。

深みに嵌るも、浅瀬で戯れるも、要は生理レベルで決定されてしまうのか。どうもこの粘りのない思考すらも怪しげだ。

深く考えるということが、しかし、自分との距離を極限にまで切り詰めることだとすれば、それは沈黙なのかも知れない。

もしそうならば、考えていないように見える自分はその実、考えるということ自体に呑み込まれていて、考えるそのものになっているのか?否、それも怪しい。証拠がない。対自距離ゼロというのは証明できないし、そもそも誰にも分からない。だから、それを証明すること自体嘘っぽいし、それは魔が差した時にしか言葉にならない何かなのだろうか。

しかし、である。逆に、距離ゼロの世界からすれば、客観的な物言いの方が嘘っぽく見える。それは浅くなればなるほど客観的なわけで、浅い考えほど自分から懸け離れていくからだ。そして、距離が生まれていけばいくほど、証明可能になっていく。誰の手にも載せられる実体をもった事実に見えてくる。でも、それは沈黙のゼロ距離世界からすると幻想にすぎない...

人間の前に空間が開く時、それはいつも怪しいものの出現を予兆しているのだろうか。それとも、自らの怪しさをさらけ出しているのだろうか。まあ、どちらでも同じことだろうが...

写真:サドモグラの坑道

2006/04/21

「社会主義のもとでの民主化」あるいは「V、その名もヴェンデッタ」

私は基本的にはアナルキストなので、こんなことをぶちまけたところで何の得あるいは徳にもならないが、この世界は出鱈目である。

私は基本的にはアナルキストなので、こんなことをぶちまけたところで何の得あるいは徳にもならないが、この世界は出鱈目である。というか、出鱈目こそが世界なのだと言いたくもなる。

例えば、昨日の「社会主義のもとでの民主化」という胡錦涛の言葉を聞いて、ほくそ笑む連中はこの世に五万といるはずだ。

歴史の授業でイデオロギー闘争の終焉とかいってノートをとることほど馬鹿げたことはないのだ、と今更ながら思う。

15世紀から16世紀にかけてのヨーロッパ史を見ると、国家は国家ではない。というか、このような国家の歴史が今もなお確実に延命し、継続しているのだとすれば、国家など最初から特権商人の懐と刃零れした貴族の剣を隠れ蓑にした群盗の雑居楼に過ぎない。つまり、虹色で彩色艶やかなガウディ的構造物の内壁は未だに血まみれで、その外へ出ようとするものは商人でなければ皆犯罪者扱いされても仕方がないのである。時代を超えて存在するのは「エコノミック・アニマル」ならぬ「アニマル・エコノミクス」なのだ。

「社会主義」の蓑笠が未だに「民主化」という屈折した理念なのだとすれば、これを本気に信じ切れる者は永遠に幸福であれ。スターバックを褒めちぎるその前代未聞のチープさを演出しているのは社会主義の方ではなくて、他でもない資本主義である。資本主義はこれまで社会主義世界という舞台を総合演出してきた舞台監督なのだから、今更これを押しつぶすようなことはしない。それほど、商人は馬鹿ではない。植民地思想というものは生かさず殺さずの思想であって、敵を生かしておくことこそが時間節約のための成功哲学である。

「ヴェンデッタのV」は未見だが、イギリスが独裁国家になるというのはそもそも荒唐無稽である。上に見た理屈からして、あり得ない。そもそも、イギリス流経営からしてこれはむしろSFにすらならない。無論、だからSFなのではあるが...まあ、オーウェルのような作家はいるにせよ、彼などインド生まれのイギリス人であるから、そこにあるのはせいぜい屈折したブリティッシュ・アイロニーの一部に過ぎない。いずれにせよ、イギリスが舞台になった時点で、それはイギリスのことではないということだけははっきり言えるだろう。

2006/03/31

ウグイスボーロボロ

今日、私は朝から笑っている。何か良いことがあったから笑っているのではない。ただ、自分がいかに欺かれていたというか、いかに自分で自分を欺いていたか、ということに笑ってしまったのだ。

今日、私は朝から笑っている。何か良いことがあったから笑っているのではない。ただ、自分がいかに欺かれていたというか、いかに自分で自分を欺いていたか、ということに笑ってしまったのだ。春先のこの季節、昔からトイレに入るとウグイスが鳴いているのに耳を澄ましては何ともない感じを抱いてきた。だから、大して啼き声になど興味はなかったものの、その啼きのパターンは一つだと勝手に思いこんでいたのである。つまり、「ホーホケキョ」だ。

しかし、さにあらず。今朝、徹夜の頭でコンピュータの前で座っていると、耳慣れた声が聞こえる。ウグイスだ。だから、反射的にトイレで座っている気分になっていた。ズボンはそのまま履いていたから括約筋は反応しなかったが、外をよく聴くと変なのだ。パターンが違う。神戸に移ってすでに十年以上になるから、今年からリニューアルなんてこともないだろうし、自然界がそんな気の利いたことはしない。無論、気前だけは良いのだが、今日はその気前の良さが違った。

「ホーホキョケ」・・・ん?

「ホーキョケ」・・・はぁ?

「ホキョ」・・・...?

仕舞いには

「キョ」である。

これはきっと誰かが真似をしている、声帯模写の方が近くに住んでいるに違いないんだぁ、とここでも思いこんで外を窺ってみるも、人影はない。よっぽど耳が悪くなったのか?そしてまた、

「ホーホキョケ?」

おちょくっとる。

この啼きは、メスに笑いをとっているのか?

「でも、人間の笑いをとってどうする、なあお前さん」と笑いながら、その後も外を眺めていた。

2006/03/23

単為生殖と女の平和

生活環境によって生殖方法を適宜変える生物がいる。好適条件を利用して大量繁殖するために用いるのが単為生殖で、いわゆる自分でじゃんじゃん「産めよ殖やせよ」をメスから実行する。これぞ「男のいない平和」である。こうして個体群の密度が上昇し、数が増えてくると、やっときちんとした卵を作るのに必要な相棒、オスが現れる。こんどオスとのあいだに出来る卵はすっかり硬い殻でコーティングされているので、環境がどれだけ悪化しても休眠状態に入ってしまえばいい。嵐が過ぎ去るのを待つのである。オスはこの時やっと、メスの卵の「殻」を強くする、いわば皺隠しに塗りたくる白粉ほどの価値はなんとか獲得する。人間界をミジンコ界と比較すると何とこの世は価値に満ちあふれていることか。

生活環境によって生殖方法を適宜変える生物がいる。好適条件を利用して大量繁殖するために用いるのが単為生殖で、いわゆる自分でじゃんじゃん「産めよ殖やせよ」をメスから実行する。これぞ「男のいない平和」である。こうして個体群の密度が上昇し、数が増えてくると、やっときちんとした卵を作るのに必要な相棒、オスが現れる。こんどオスとのあいだに出来る卵はすっかり硬い殻でコーティングされているので、環境がどれだけ悪化しても休眠状態に入ってしまえばいい。嵐が過ぎ去るのを待つのである。オスはこの時やっと、メスの卵の「殻」を強くする、いわば皺隠しに塗りたくる白粉ほどの価値はなんとか獲得する。人間界をミジンコ界と比較すると何とこの世は価値に満ちあふれていることか。

2006/03/22

理の性

「ETA」が弱小言語であるバスク語の研究集団から武装集団に変貌していったが非合法組織というのは知られている。

「ETA」が弱小言語であるバスク語の研究集団から武装集団に変貌していったが非合法組織というのは知られている。不謹慎ながらも、私はいつもこの「豹変」としか言いようのない人間行動が不思議でならないのと同時に、非常な興味をそそられるのである。かつては西ドイツなどを中心にしてヨーロッパにはゲリラ組織がうじゃうじゃ散在していた時期があるが、そのなかに、科学的な方法でテロリストに仕立て上げられた連中がいる。今で言えば「洗脳」ということになるが、要するにそれは複数名の被験者を「急進的社会主義者」に「改造」するのだ。理念的に言えば、彼らの頭の中は正しい思想が沢山詰まっていて、それを実現するためには自分たち以外の人間も自分たち同様に改造しなくてはいけない。だから、論理は「世界=瑕疵」であり、善くないのである。この改造行為を外化による理念の実現と呼んでもよいが、結局彼らは本当にテロリストになって、ストックホルムのある大使館で殺害事件を引き起こしてしまう。

理性は息苦しいものであり、その苦痛は人間を発狂寸前にまで追い込むことがある。たしか、「ハムレット」にも、狂気にはそれなりの理屈があると、という一節があったと思う。俗に「もっと理性的にならなきゃ」と言うが、何のことはない、それは「話半分くらいで理性に従う」くらいのものであって、理性的人間を極限まで追い込むとどうなるかは、上にもあげた事例が示してくれる、つまり、理性はその究極形態において常に破滅的であるということを。

2006/03/20

バトラー養成プログラム

2006/03/18

2006/03/17

ホムンクルス・キベルネティクス卿回答書

信愛すべきサァ・スチュワート・カンタベリー殿!

信愛すべきサァ・スチュワート・カンタベリー殿!報告司祭の書面、本日夕刻に拝受致しました。

貴殿の苦しみ、これは私どもの痛みでもあり、同じ天蓋に住まうものであればこそ、血と肉をともに分かち合うがごとく、その苦悶すら常に分かち合おうというもの。大鉈を振るった者にしか分からぬあの罪深き快楽、かっ裂いた贄牛の腹から一本そしてまた一本と引っこ抜かれる血の滴る肉、それは貴殿の苦しみの元となるスペアリブであります。喩えとしてはやはり皮肉なものでございますが、私の頭蓋の毛根もこのスペアリブの如き運命。その苦しみは比べるまでもございませんが、しかし貴殿の苦痛は快楽が一つ一つ抜き取られ、浄化されていることを暗示してはおりませぬか。風化していく私の頭皮はもはや誘惑に堪え忍ぶべき試練として与えられた砂漠、この荒れ果てた地には悪魔が仕掛けた罠で足の踏み場もございません。されど、これは神の試練、この悔い改めをもって至福を願われておられるのではありますまいか。

最後に。

不躾な文面、何卒御寛恕頂きたく存じます。荒地にある貴殿の苦悶が一刻も早く癒されんことを切に祈りつつ。ドミヌス・テークム!

あなたのホモンクルス・キベルネティクスより

写真協力:スー・フランソワ・バトラー宣材写真本舗

「ある教管区でのこと」司祭報告:サー・スチュワート・カンタベリー特派員

2612年109月2.26日(パカパカ)

2612年109月2.26日(パカパカ)私の管区では最近、色々と物騒なことが起こっております。先日も、犬に噛みついた男がおりました。そこで、

「一体どうしたのだ、下僕よ」と聞いてみますと、

「犬が悪口を言ってくる」というのです。

医者に診せてみますと、その医者も同じような苦情を私に投げかけてくるのです。”困ったものだ、医者がこれでは困る。どうすればいいのやら...”と思いあぐねておりましたら、耳の奥で声が聞こえてきたのです。

「あいつは犬じゃない、悪魔の手先だ、やってしまえ、やってしまえ...」

私は怖ろしくなりました。身近な者が狂気にある時、周囲の者も感染することがあると聞きます。私も同じように気が触れてしまったのかと思い、救われたい一心で祈りを捧げました。すると、今度はこれまでとは違う声が聞こえてきたのです。

「...ふむ、このスペアリブ、どこで買ったの?うまいや... モグモグ」

これがもう一ヶ月も続いています。未だに、神の声は聞こえません。

どうすればいいのでしょうか、誰か教えて下さい。

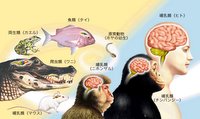

ノウの発達と野蛮の尺度

宇宙、少なくともこの地球上では神の思考実験、つまりそれはすでにホンチャンの実験として、脳細胞増殖計画が進行中である。

宇宙、少なくともこの地球上では神の思考実験、つまりそれはすでにホンチャンの実験として、脳細胞増殖計画が進行中である。脳は進化しているのか、という問いは愚問で、すでにその進化速度も限界域に達し、もはや下降線を辿って久しい。その代表格がホモ・サピエンスである。何も道具を持ち、言葉を話すからといって、偉そうにふんぞり返ることの出来る時代はとうの昔に過ぎ去り、いまやこの忌まわしき聖なる実験をうっちゃって、自分たちのプログラム(遺伝子)を改竄して、この肥大しきってだらしなく腹の出た脳味噌は丁度お手頃サイズのコンパクト・ブレインに変えられようとしている。どんな野蛮なことをしても、「脳が小さいからしかたないじゃん」という言い訳をするためだ。脳はもはや盤石ならぬ、蛮尺となって、この世を憎悪する。これが神の宇宙開発である。ウキッ。

2006/03/16

人類は何をもって生きながらえるのか

ブレヒト『人類は何をもって生きながらえるか』

紳士諸君に告ぐ、汝の使命を

死に値すべき七つの大罪より我らを清めんことと思いなす者よ

先ずは基本的な食のあり方というものを見直さねばならん

そうして初めてご託を並べるがよい、すべてはここから始まるのだ

節度を説き、腰のくびれに気を回す輩どもよ

一度でいいから学ぶがよい、世界のあり方を

いかに体を捻ろうと、いかなる出鱈目を言おうとも

食が第一、モラルなど後からついてくるのだ

しかして、念を押そう、この今という時に餓え苦しむ者たちが

しかるべき助けを得るのは、初めて肉が諸人に切り分けられたときなのだ

人類は何をもって生きながらえるのか?

人類は何をもって生きながらえるか?

この事実、何百万の民が日々拷問、

燻殺、刑罰、緘黙、抑圧のもとにおかれている事実だ

人類が生きながらえているのは、同族種を押さえ込む

その手練手管のお陰なのだ

よって、一度でいい、この事実を金切り声で叫ばないでみよ

人類は獣の業によって生かされている

1928

登録:

投稿 (Atom)